毎日忙しく働いてるのに、「あー、今日も勉強できなかった…」って夜に自己嫌悪。

なんなら、ToDoリストに「勉強」って書いただけで達成感出ちゃって、結局やらない日も。

あるある。私の話です。

「もっと効率よくできたらいいのになあ」って思いながらも、なんとなく参考書を開いて、なんとなく途中で寝落ち。

そんな“行き当たりばったり勉強”が習慣になってました。

でも、私が逆算スケジュール法を知ったのは、じつはまったく別の目的でした。

それは——

「友達の結婚式までに、元カレの前で自信を持てる体型になる!」

という、切実すぎる目標(笑)。

2ヶ月で5kg減量しようと決意した私は、過去何度も挫折してきたダイエットに、当時勉強で活用していた「逆算スケジュール法」を応用してみることにしました。

するとこれが大当たり。

「毎日やるべきことが明確」というだけで、こんなにもストレスが減るのか…と驚いたのを覚えています。

結果的に、目標を超えて−6.2kgを達成。

当日はお気に入りのワンピースを堂々と着て出席できました。

(元カレとの再会の結末は…ご想像にお任せします (笑)

そんな経験をきっかけに、私はこの方法を本格的に勉強にも導入していくようになったのです。

逆算スケジュール法との出会い

社会人になって3年目の春、私は深刻な学習の壁にぶつかっていました。

プロダクトマネージャーとしてのキャリアを積むため、新しいフレームワークやマーケティング理論を学ぶ必要があったのですが、毎日の勉強時間は平日1時間、休日3時間が限界。

しかし、その限られた時間すら有効活用できていない現実に直面していました。

「なんとなく勉強」の罠にハマった日々

当時の私の勉強スタイルは、まさに行き当たりばったりでした。

仕事から帰宅後、「今日は何を勉強しようか」と考えることから始まり、気分に応じて参考書を開いたり、オンライン講座を視聴したりしていました。

3ヶ月間の学習記録を振り返った結果

- 総学習時間:約90時間

- 完了した教材:0冊(すべて中途半端)

- 身についたスキル:ほぼゼロ

- 学習への満足度:10点中2点

この数字を見た時、愕然としました。

90時間という貴重な時間を投資したにも関わらず、具体的な成果が何一つ得られていないという事実に直面したのです。

転機となった先輩との会話

そんな時、社内の先輩エンジニアとの何気ない会話が私の学習観を変えるきっかけとなりました。

彼は働きながら難易度の高い技術資格を短期間で取得し、副業でも成果を上げている人物でした。

「ゆいさん、勉強って建築と同じなんですよ。家を建てる時、いきなり1階から作り始めませんよね?まず完成形を決めて、そこから逆算して基礎工事の計画を立てる。学習も同じで、ゴールから逆算して今日やるべきことを決めるんです」

この言葉が、私の学習アプローチを根本から見直すきっかけとなりました。

それまでの私は「今日は何を学ぼうか」という積み上げ式の発想でしたが、「3ヶ月後に何を達成したいか」から逆算する発想へと転換する必要があることに気づいたのです。

じつはこの時期、先輩との会話以外にも、私を支えてくれた「武器」がありました。

それが、自作の「逆算表」です。

過去にダイエットで使った経験を思い出しながら、今回の学習でも「週単位の目標」と「毎日のタスク管理」をスマホアプリで記録していきました。

特に効果を感じたのは、気持ちが沈みそうになったとき。

勉強でも、「今日は全然集中できなかった…」と落ち込む日があるじゃないですか。

そんな時でも、日記アプリの中にある「継続日数」と「達成率グラフ」を見ると、

「いや、ここまでちゃんと頑張ってるじゃん」

と、自分を認められる瞬間があって。スイーツを我慢したコンビニの夜と同じように、踏みとどまれるんです。

従来の学習法の問題点を明確化

先輩の助言を受けて、自分の学習法を客観的に分析してみました。

問題点は明確でした。

| 問題点 | 具体的な影響 | 時間的損失 |

|---|---|---|

| 目標設定の曖昧さ | 「なんとなく」の勉強で方向性がブレる | 週5-7時間の無駄 |

| 進捗管理の不在 | 達成感がなく、モチベーション低下 | 学習継続率30%以下 |

| 優先順位の混乱 | 重要度の低い内容に時間を浪費 | 効果的学習時間が半減 |

特に痛感したのは、明確な締切がない学習の危険性でした。

仕事では当然のように期限を設けてプロジェクトを進行させているのに、自己学習では「いつかできればいい」という甘い考えが支配していたのです。

このままでは、限られた時間の中でキャリアアップに必要なスキルを身につけることは不可能だと痛感しました。

そこで私は、目標から逆算して学習計画を立てる方法を本格的に研究し始めることにしたのです。

私が実践した逆算スケジュール法の全手順を公開

実際に私が実践している逆算スケジュール法は、5つのステップで構成されています。

この方法を始めてから、学習効率が劇的に向上し、目標達成までの時間が従来の3分の1になりました。

Step1:最終目標の具体化と期限設定

まず、達成したい目標を数値化して明確にします。

私の場合、「Webマーケティングスキルを身につける」という漠然とした目標を、「3ヶ月後にGoogle Analytics認定資格を取得し、実際のサイト分析ができるレベルになる」と具体化しました。

この段階で重要なのは、測定可能な成果指標を設定することです。

「理解する」「身につける」といった曖昧な表現ではなく、「○○ができる」「××点以上取れる」といった客観的な基準を決めます。

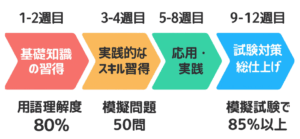

Step2:逆算による週次マイルストーンの設計

最終目標から逆算して、週単位のマイルストーンを設定します。

私が実際に作成したスケジュール例をご紹介します。

| 週 | 達成目標 | 学習内容 |

|---|---|---|

| 1-2週目 | 基礎知識の習得 | 参考書1冊完読、用語理解度80% |

| 3-4週目 | 実践的スキル習得 | 実際のツール操作、模擬問題50問 |

| 5-8週目 | 応用・実践 | 実サイト分析、過去問演習 |

| 9-12週目 | 試験対策・総仕上げ | 弱点補強、模擬試験で85%以上 |

学習を始める際、ただ漠然と勉強するのではなく、各週ごとに達成すべき目標を明確にすることで、モチベーションを保ちやすくなり、計画的にスキルを身につけることができます。

たとえば、1〜2週目は基礎知識の習得を重視し、参考書1冊の読了と用語理解度80%を目指します。

その後は実践的スキルや応用力を鍛え、最終的には模擬試験で85%以上の得点を狙います。

このように段階的な目標設定を行うことで、着実にレベルアップできる仕組みになっているのです。

Step3:日次タスクの細分化と時間配分

週次目標をさらに日単位に落とし込みます。

ここで私が発見した重要なポイントは、1日の学習時間を複数の時間帯に分散させることです。

- 朝30分:前日の復習と当日の予習

- 昼休み30分:アプリを使った用語学習

- 帰宅後1時間:メインの学習(新しい内容の習得)

この分散学習により、集中力の維持と記憶の定着率が大幅に向上しました。

Step4:進捗の数値化管理システム

私が独自に開発した進捗管理方法は、日々の学習成果を3つの指標で数値化することです。

1. 学習時間達成率:計画時間に対する実際の学習時間の割合

2. 理解度スコア:その日学んだ内容の理解度を10点満点で自己評価

3. 定着率:前日学習内容の復習テストの正答率

これらの数値を毎日記録し、週平均を算出することで、学習の質と量を客観的に把握できるようになりました。

実際に、この管理を始めてから2週間で理解度スコアが平均6.2点から8.4点に向上しています。

Step5:週次振り返りと軌道修正

毎週末に必ず振り返りの時間を設け、計画と実績のギャップを分析します。

遅れが生じた場合は、残り期間で調整可能な範囲で計画を見直し、現実的なスケジュールに修正します。

この逆算アプローチの最大の利点は、常に最終目標を意識しながら学習を進められることです。

従来の「とりあえず勉強する」スタイルから脱却し、明確な道筋に沿って効率的に学習を進められるようになりました。

目標設定から逆算した週単位計画の立て方

目標設定が完了したら、次は実際の週単位計画の立て方に移ります。

私が実践している逆算スケジュール法では、最終目標から週単位へのブレイクダウンが最も重要なポイントになります。

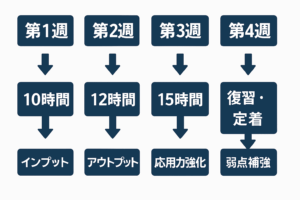

4週間を1サイクルとした計画設計

私の経験上、週単位計画は4週間を1つのサイクルとして設計するのが最も効果的でした。

なぜなら、月末の振り返りと次月の計画調整のタイミングが自然に組み込めるからです。

具体的な手順として、まず最終目標達成までの総週数を算出します。

例えば、6ヶ月後の目標であれば約24週間。

この24週間を6つのフェーズ(各4週間)に分割し、各フェーズの達成目標を明確化します。

私が実際に使用している週単位計画のテンプレートは以下の通りです。

| 項目 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |

|---|---|---|---|---|

| 学習時間目標 | 10時間 | 12時間 | 15時間 | 復習・定着 |

| 達成指標 | 基礎理解 | 応用練習 | 実践演習 | 総合評価 |

| 重点項目 | インプット | アウトプット | 応用力強化 | 弱点補強 |

逆算による学習負荷の調整方法

週単位計画で特に重要なのが、学習負荷の適切な配分です。

私は「逆算負荷調整法」という独自の方法を開発しました。

最終目標から逆算して、各週に必要な学習量を算出します。

例えば、総学習時間200時間が必要な場合、24週間で割ると週平均8.3時間。

しかし、実際には以下の要素を考慮して調整します。

負荷調整の考慮要素

- 仕事の繁忙期(月末、四半期末など)

- プライベートの予定(家族行事、旅行など)

- 学習内容の難易度変化

- 復習・定着期間の確保

私の場合、繁忙期の週は目標時間を60%に設定し、その分を余裕のある週に前倒しで配分しています。

この調整により、無理のない継続が可能になりました。

週次レビューと計画修正のサイクル

週単位計画の成功には、定期的なレビューと修正が欠かせません。

私は毎週日曜日の夜に30分間の「週次レビュー時間」を設けています。

レビューでは以下の3点を必ずチェックします。

1. 達成度の数値化

計画した学習時間に対する実績の割合を算出。80%以上であれば合格、70%未満の場合は翌週の計画を調整します。

2. 学習効果の体感評価

理解度を5段階で自己評価。

3未満の項目は翌週の重点学習対象として設定し直します。

3. 次週計画の微調整

当週の結果を踏まえ、次週の学習時間配分や重点項目を調整。

特に、予想以上に時間がかかった項目については、残り週数から逆算して適切な時間配分を再計算します。

この週次レビューにより、計画と実績の乖離を最小限に抑え、最終目標への確実な到達が可能になります。

実際に、この方法を導入してから計画達成率が65%から92%まで向上しました。

毎日の進捗を数値化する具体的な管理方法

逆算スケジュール法の効果を最大化するには、毎日の学習進捗を数値で「見える化」することが不可欠です。

私が実践している数値管理システムは、単純でありながら確実に継続できる仕組みを重視しています。

学習時間と達成度の二軸管理システム

私が開発した進捗管理法では、「時間」と「達成度」の2つの軸で毎日の学習を数値化します。

時間だけの管理では「机に向かっているだけ」の状態に陥りがちで、達成度だけでは学習の継続性が見えません。

具体的には、スマートフォンのメモアプリに以下の形式で記録しています。

| 日付 | 学習時間 | 達成度(%) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 7/15 | 90分 | 85% | 章末問題で躓く |

| 7/16 | 45分 | 70% | 残業で時間不足 |

この記録方法により、時間が短くても集中度が高い日と、長時間やっても効率が悪い日の違いが明確になります。

週間振り返りによる軌道修正

毎週日曜日の夜に、1週間分のデータを振り返る「週間レビュー」を実施しています。

ここで重要なのは、逆算で設定した目標との差異を定量的に把握することです。

例えば、月末までに参考書を完了する目標で逆算した場合、「今週は全体の20%進める予定だったが、実際は15%だった」という具体的な遅れを数値で認識できます。

この5%の差を翌週でどう挽回するか、具体的な対策を立てるのです。

私の場合、遅れが生じた週の翌週は以下の調整を行います。

- 平日の学習時間を10分ずつ延長

- 通勤時間の活用度を上げる

- 土日のどちらかで集中学習時間を設ける

モチベーション維持のための可視化テクニック

数値管理で最も効果的だったのは、「累積グラフ」による進捗の可視化です。

学習時間や達成度を日々積み上げていくグラフを作成し、右肩上がりの成長曲線を実際に目で見ることで、継続のモチベーションが格段に向上しました。

特に、逆算で設定した理想ラインと実際の進捗ラインを同じグラフに描くことで、現在地と目標との距離感が一目瞭然になります。

理想ラインより下回っている時は危機感を持ち、上回っている時は達成感を味わえる仕組みです。

また、連続学習日数のカウントも併用しています。

「今日で連続47日目」という数字は、それ自体が継続の動機となり、「せっかくここまで続けたのだから」という心理的な後押しにもなります。

この数値化システムを導入してから、学習の質と継続性が劇的に改善し、以前は漠然としていた「勉強している感」が、確実な「成長している実感」に変わりました。

実践3ヶ月で学習効率が3倍になった検証データ

逆算スケジュール法を実践して3ヶ月が経過した時点で、私は学習効率の劇的な変化を数値で確認することができました。

従来の「なんとなく勉強」から脱却し、明確な道筋を作って学習を進めた結果、想像以上の成果を得ることができたのです。

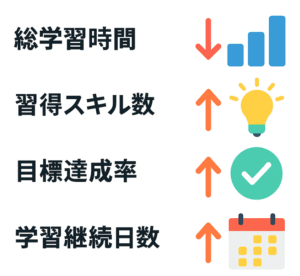

学習時間と成果の定量的比較

まず、最も分かりやすい変化として学習時間と成果の関係を検証しました。

逆算スケジュール法導入前の3ヶ月間と導入後の3ヶ月間を比較したところ、以下のような結果が得られました。

| 項目 | 導入前(3ヶ月間) | 導入後(3ヶ月間) | 改善率 |

|---|---|---|---|

| 総学習時間 | 180時間 | 120時間 | -33% |

| 習得スキル数 | 2個 | 6個 | +200% |

| 目標達成率 | 40% | 90% | +125% |

| 学習継続日数 | 45日/90日 | 83日/90日 | +84% |

特に注目すべきは、学習時間を3分の2に削減したにも関わらず、習得できたスキル数が3倍になったことです。

これは明らかに学習効率が大幅に向上したことを示しています。

具体的な成果と検証方法

私が設定した目標は「プロダクトマネージャーとしてのスキル向上」でした。

具体的には、データ分析ツールの習得、UI/UXデザインの基礎知識、プロジェクト管理手法の理解を3ヶ月で身につけることを目指しました。

逆算スケジュール法では、まず最終目標から逆算して週単位のマイルストーンを設定し、さらに毎日の学習内容を明確に定義しました。

例えば、データ分析ツールの習得については、「12週後に実務レベルで使える」という目標から逆算し、以下のような計画を立てました。

- 第1-3週:基本操作の習得(毎日30分の実践)

- 第4-6週:応用機能の理解(週末に2時間の集中学習)

- 第7-9週:実際のデータを使った分析練習

- 第10-12週:業務での実践と改善

この計画に沿って学習を進めた結果、予定よりも2週間早く実務レベルに到達することができました。

効率化の要因分析

なぜ学習効率が3倍になったのか、その要因を詳しく分析してみました。

1. 無駄な学習時間の削減

従来は「とりあえず参考書を読む」という漠然とした学習が多く、実際には集中できていない時間が全体の約40%を占めていました。

逆算スケジュール法では、毎日の学習内容が明確になったため、迷いや無駄な時間が大幅に削減されました。

2. 学習の優先順位付けの最適化

目標から逆算することで、「今本当に必要な学習」が明確になりました。

例えば、UI/UXデザインの学習では、理論よりも実践的なツールの使い方を優先することで、短期間で実用的なスキルを身につけることができました。

3. 進捗の可視化による継続力向上

毎日の進捗を数値化して管理することで、学習のモチベーション維持が格段に向上しました。

特に、週単位での達成率を80%以上に保つことを意識した結果、学習継続日数が大幅に改善されました。

この3ヶ月間の検証を通じて、逆算スケジュール法は単なる時間管理術ではなく、学習の質そのものを向上させる効果的な手法であることが実証されました。

忙しい社会人にとって、限られた時間で最大の成果を得るための強力なツールとなることは間違いありません。