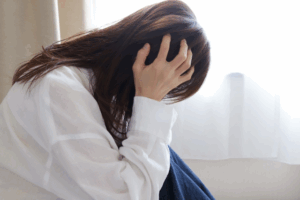

「勉強したいのに集中できない」——その葛藤の連続でした。

「よーし、今日は勉強するぞ!」って机に向かったのに、10分後にはスマホを触ってる。

そんな自分が、本当に嫌でした。

勉強したい気持ちはあるのに、なぜか集中できない。

やっと座っても、30分後には「何してたんだっけ?」と別の世界に意識が飛んでいる……。

私は現在、IT企業でWeb系の開発に携わるプログラマーとして働いています。

日々コードと向き合い、設計書をにらみながらの作業が続きます。

特にリモートワークの日などは、誘惑が多くて集中力の維持が難しく、「今日も進まなかった…」という自己嫌悪に何度も襲われました。

「自分って、もしかして向いてないのかな…」と落ち込むことすらあったのです。

ある日、そんな私に同僚がこう言いました。

「ポモドーロ・テクニック、試してみたことある?」

それが、私にとっての転機でした。

「ポモドーロ・テクニック」とは、25分間の作業と5分間の休憩を繰り返す時間管理術のこと。

正直、最初は半信半疑でした。

でも、実際にタイマーをセットして始めてみたら……

驚くほど集中できたんです。

目次

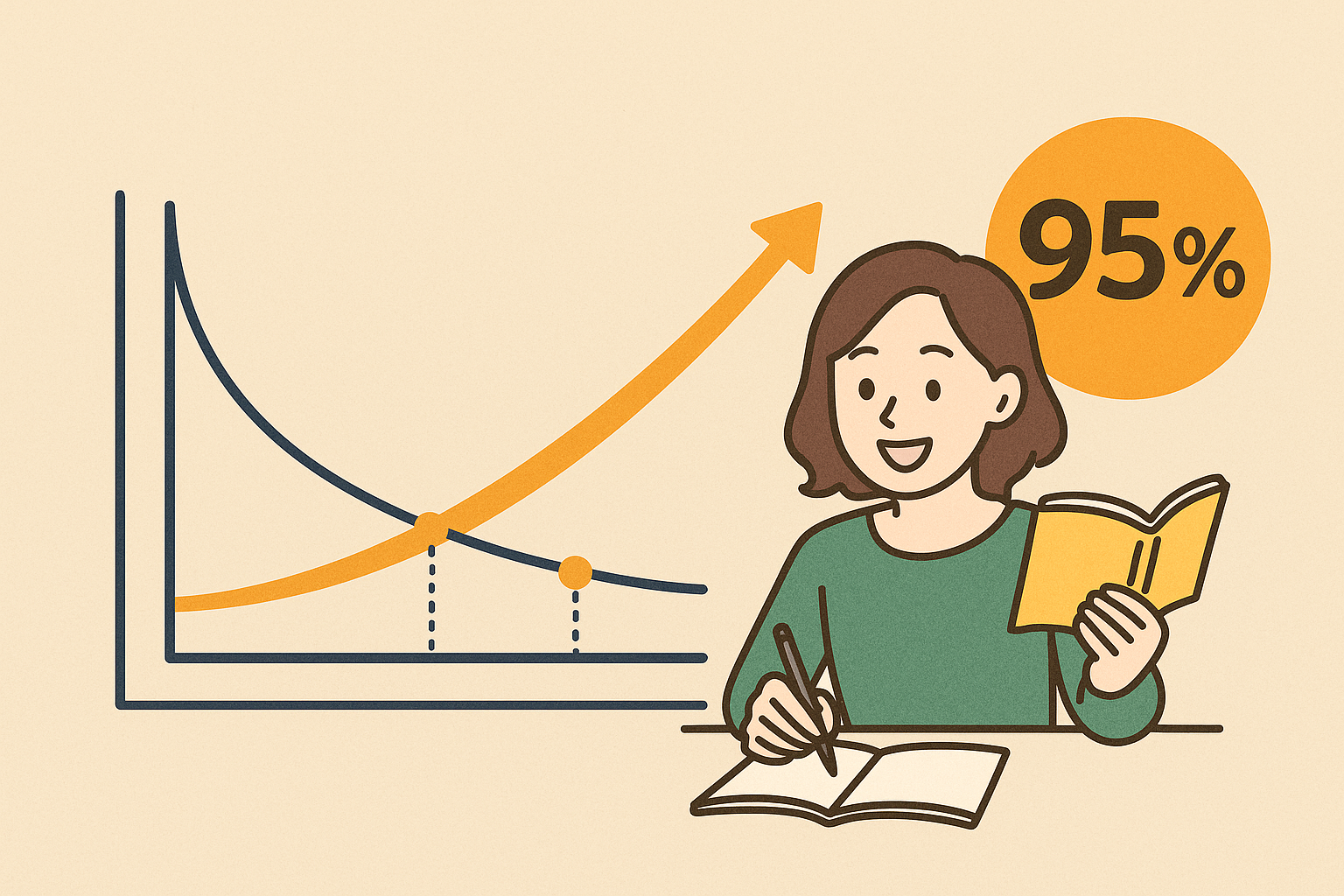

集中力が続かない私が学習できるようになった理由

私が社会人になって最も苦労したのは、仕事で疲れた後の学習時間の確保でした。

特に深刻だったのは集中力の持続問題です。

平日の夜や休日に机に向かっても、30分もすると気が散ってしまい、スマホを触ったり、別のことを考えたりして、結局何も身につかない日々が続いていました。

そんな私の学習スタイルを根本から変えたのが、「25分×3セット」の独自リズムです。

一般的なポモドーロ・テクニックを自分なりにアレンジし、3ヶ月間の試行錯誤を経て完成させたこの方法により、現在では平日でも2-3時間、休日には6時間の集中学習を継続できるようになりました。

従来の学習スタイルでの失敗体験

以前の私は「長時間座っていれば勉強した気になる」典型的なタイプでした。

2時間、3時間と机に向かっても、実際に集中していたのは最初の20-30分程度。

残りの時間は教材を眺めているだけで、学習効率は20%以下だったと振り返っています。

特に困っていたのは以下の3点でした。

- 集中力の波が読めない:調子が良い日と悪い日の差が激しく、学習計画が立てられない

- 疲労の蓄積:長時間座り続けることで身体的疲労が溜まり、翌日の仕事にも影響

- 達成感の欠如:何時間勉強したかは分かるが、何を身につけたかが曖昧

私だけの「25分×3セット」リズムが生まれるまで

基本のポモドーロを使いながら、私は自分に合ったリズムを試行錯誤しました。

そしてたどり着いたのが、以下のような独自の学習サイクルです。

| 時間 | 活動内容 | 私のアレンジポイント |

|---|---|---|

| 25分 | 集中学習 | テーマを1つに絞り、アウトプット重視 |

| 5分 | 休憩 | 軽いストレッチ+水分補給(必須) |

| 25分 | 集中学習 | 前回の復習から開始 |

| 5分 | 休憩 | 深呼吸+目の運動 |

| 25分 | 集中学習 | 新しい内容+まとめ作成 |

| 15分 | 長めの休憩 | 軽食または散歩 |

この100分サイクルを「1セット」とし、1日に3~6セット行うことで、

今では平日は3時間、休日は最大6時間の学習ができるようになりました。

最も重要な発見は、3回目の25分で最も高い集中力を発揮できるということでした。

1回目で脳を学習モードに切り替え、2回目で深く理解し、3回目で知識を定着させる?この流れが私の脳のリズムに最適だったのです。

ポモドーロ・テクニックとの出会い

当時の私はプロダクトマネージャーとして連日の残業に追われ、帰宅は毎日22時を過ぎていました。

新しいプロジェクトマネジメント手法を学ぶ必要があったのですが、疲れ切った頭では参考書を開いても5分で眠気に襲われる日々。

そんな時、同僚から「ポモドーロ・テクニック」という時間管理術を教えてもらったのです。

最初は半信半疑だった25分間の魔法

ポモドーロ・テクニックとは、25分間の集中作業と5分間の休憩を繰り返す時間管理法です。

イタリアの起業家フランチェスコ・シリロが1980年代に開発した手法で、トマト型のキッチンタイマー(イタリア語でポモドーロ)を使ったことからこの名前が付きました。

正直、最初は「たった25分で何ができるの?」と疑問でした。

これまでの私は「勉強は最低2時間はやらないと意味がない」という固定観念に縛られていたからです。

しかし、残業で疲れた状態では2時間どころか30分も集中できない現実に直面していました。

初めてのポモドーロ

それは、2022年11月のある平日の夜。

帰宅は22時過ぎ。

疲れていたけど、「25分だけ」と決めて試してみました。

スマホのタイマーを25分にセットして、参考書を開く。

すると、「あと○分で終わる」というゴールがあるだけで、脳がシャキッとしたんです。

普段なら5分で眠くなるはずの時間なのに、なぜか集中力が持続。

1セット終わった時、私は心の中で思わずこうつぶやいていました。

従来の勉強法との決定的な違い

それまでの私の勉強スタイルと、ポモドーロ・テクニックの違いを表にまとめると以下のようになります:

| 項目 | 従来の方法 | ポモドーロ・テクニック |

|---|---|---|

| 学習時間 | 2~3時間連続 | 25分×複数セット |

| 休憩 | 疲れたら適当に | 5分間の強制休憩 |

| 集中度 | 開始30分後から低下 | 25分間高い集中を維持 |

| 達成感 | 曖昧 | 1セット毎に明確 |

特に印象的だったのは、5分間の休憩時間の効果でした。

この短い休憩で軽く伸びをしたり、水を飲んだりするだけで、次の25分間に向けて頭がリフレッシュされるのを実感できました。

科学的根拠に裏付けられた効果

後で調べて分かったのですが、ポモドーロ・テクニックの効果には科学的な根拠があります。

人間の集中力は一般的に15~45分程度が限界とされており、25分という設定は理にかなっているのです。

また、定期的な休憩は脳のデフォルトモードネットワーク(※脳が意識的な作業をしていない時に活性化する神経回路)を活性化させ、学習内容の定着を促進することも研究で明らかになっています。

初回の実践で1セット(25分)しかできなかった私でしたが、「これなら続けられそう」という手応えを感じていました。

翌日からは2セット、3セットと徐々に増やしていき、最終的には1日6時間の学習を可能にする独自のアレンジ方法を編み出すことになったのです。

従来のポモドーロ・テクニックで感じた3つの限界

私がポモドーロ・テクニックを実践し始めた当初、この手法への期待は非常に高いものでした。

「25分集中→5分休憩」という明確なルールがあり、多くのビジネス書や生産性向上サイトで推奨されているため、きっと自分の集中力不足も解決してくれるだろうと考えていたのです。

しかし、実際に3ヶ月間標準的なポモドーロを実践してみると、想像以上に多くの課題に直面することになりました。

理論的には完璧に見えるこの手法も、実際の学習環境や個人の特性に合わせて調整する必要があることを痛感したのです。

課題1:25分という時間設定の硬直性

最初に感じた大きな問題は、25分という固定的な時間設定でした。

私の場合、学習内容によって最適な集中時間が大きく異なることが分かったのです。

例えば、プログラミングのコーディング作業では、問題を理解し、解決策を考え、実際にコードを書いて動作確認するまでに最低でも35~40分は必要でした。

25分でタイマーが鳴ると、まさに「これから本格的に取り組もう」というタイミングで中断されてしまい、かえってストレスが溜まる結果となりました。

一方で、英単語の暗記や読書などの学習では、20分程度で集中力が切れ始めることも多く、残り5分間は惰性で続けているような状態でした。

この経験から、学習内容に関係なく一律25分という設定では効率的な学習は難しいと感じるようになりました。

課題2:5分休憩の活用方法が不明確

標準的なポモドーロ・テクニックでは「5分間の休憩を取る」とされていますが、具体的にどのような休憩を取れば次の集中時間に最大の効果をもたらすかについては、明確な指針がありませんでした。

当初の私は、5分間をスマートフォンのチェックに使ったり、SNSを見たりしていました。

しかし、これらの活動は脳の興奮状態を維持してしまい、次の25分間の集中力を阻害していることに気づきました。

特に、仕事関連のメールを確認してしまった時は、学習内容とは全く関係のない思考が頭に残り、集中力の回復に10分以上かかることもありました。

また、単純に座ったまま何もしない休憩では、身体的な疲労が蓄積し、3セット目以降は明らかに集中力が低下していました。

この経験から、休憩時間の過ごし方こそが、ポモドーロ・テクニックの成功を左右する重要な要素だと実感しました。

課題3:長時間学習における持続性の問題

最も深刻だった問題は、長時間学習を継続する際の持続性でした。

標準的なポモドーロでは、4セット(2時間)ごとに15~30分の長い休憩を取ることが推奨されていますが、私の目標である「1日6時間の集中学習」を達成するには、この休憩パターンでは効率が悪すぎました。

実際に計算してみると、以下のような時間配分になります。

| 時間帯 | 活動内容 | 累計時間 |

|---|---|---|

| 0:00-2:00 | ポモドーロ4セット | 2時間 |

| 2:00-2:30 | 長い休憩 | 2時間30分 |

| 2:30-4:30 | ポモドーロ4セット | 4時間30分 |

| 4:30-5:00 | 長い休憩 | 5時間 |

| 5:00-7:00 | ポモドーロ4セット | 7時間 |

6時間の学習を完了するのに実際には7時間が必要となり、社会人の限られた時間の中では現実的ではありませんでした。

さらに、4セット目になると疲労が蓄積し、集中力が明らかに低下していることも問題でした。

これらの経験を通じて、標準的なポモドーロ・テクニックは優れた基礎フレームワークではあるものの、個人の学習スタイルや目標に合わせてカスタマイズする必要があることを強く感じました。

そこで私は、これらの課題を解決するための独自のアレンジ方法を模索し始めたのです。

休憩時間にストレッチと水分補給を組み合わせた理由

標準的なポモドーロ・テクニックでは、25分の作業時間後に5分間の休憩を取ることが推奨されていますが、私は実践する中で「この5分間をどう過ごすかが集中力の持続に決定的な影響を与える」ことに気づきました。

最初の頃は休憩時間にスマートフォンを見たり、SNSをチェックしたりしていましたが、これでは脳が十分にリセットされず、次のセッションで集中力が低下してしまうことが多々ありました。

そこで私が注目したのが、身体的なリフレッシュと水分補給の組み合わせです。

デスクワーク中心の学習では、長時間同じ姿勢を維持することで血流が悪くなり、脳への酸素供給も不十分になります。

また、集中している間は水分摂取を忘れがちで、軽度の脱水状態が認知機能の低下を招くことも研究で明らかになっています。

「感情」と「身体」へのアプローチ

私がストレッチを休憩時間に組み込んだのは、単なる思いつきではありません。

軽い運動が脳の血流を改善し集中力を高める効果について調べた結果、これがポモドーロ・テクニックとの相性が抜群であることが分かったからです。

25分ごとの休憩にストレッチを取り入れるようにしたら、集中の持続力が変わりました。

- 首と肩のロールストレッチ:肩を大きく回すことで上半身の血流を促進

- 背伸びと側屈:背骨周りの筋肉をほぐし、呼吸を深くする

- 足首回し:下半身の血流改善で脳への血液循環をサポート

これだけで血流が改善し、学習後半のパフォーマンスが格段にアップ。

これらのストレッチは椅子に座ったままでも実施可能で、5分間の休憩時間内で無理なく完了できます。

実際に測定してみると、ストレッチを取り入れる前と後では、次のセッションでの集中度合いが明らかに異なることが体感できました。

水分補給のタイミングを固定

人間の集中力は、軽度の脱水でも落ちると言われています。

私は「各休憩の終わりに200mlの水を飲む」とルールを作りました。

その結果

- 午後の頭痛が減った

- 夕方まで集中力が持続

- 睡眠の質も改善

水分補給は、単に「のどが渇いたから飲む」のではなく、戦略的なタイミングで行うことが重要だと実感しています。

この習慣により得られた効果は以下の通りです。

| 測定項目 | 改善前 | 改善後 |

|---|---|---|

| 午後の集中力低下 | 14時頃から顕著 | 16時頃まで維持 |

| 頭痛の頻度 | 週2-3回 | 週1回未満 |

| 1日の学習継続時間 | 平均4時間 | 平均6時間 |

特に驚いたのは、軽度の脱水状態が学習効率に与える影響の大きさでした。

のどの渇きを感じる前の段階でも、すでに認知機能は低下し始めているという研究結果もあり、定期的な水分補給の重要性を身をもって体験しました。

組み合わせ効果で生まれた独自のリズム

ストレッチと水分補給を組み合わせることで、私は「身体リセット型ポモドーロ」とも呼べる独自のスタイルを確立しました。

この方法では、休憩時間の5分間を以下のように構成しています。

- 1分目:深呼吸しながら首・肩のストレッチ

- 2-3分目:立ち上がって背伸びと軽い屈伸運動

- 4分目:水分補給(200ml程度)

- 5分目:次のセッションの準備と目標確認

この流れを3セット繰り返すことで、従来のポモドーロ・テクニックでは実現できなかった持続的な高集中状態を維持できるようになりました。

特に夕方以降の学習時間帯での効果は顕著で、以前は集中力が途切れがちだった18時以降でも、質の高い学習を継続できるようになったのです。

私の黄金リズムの具体的なタイムスケジュール

私が実際に平日の夜と休日に実践している「25分×3セット」のタイムスケジュールを、具体的にご紹介します。

このスケジュールは、試行錯誤を重ねて完成させたもので、仕事で疲れた脳でも確実に集中できるよう設計されています。

平日夜バージョン(19:30~22:30の3時間)

平日は仕事から帰宅後の限られた時間での学習となるため、疲労度を考慮したスケジュールを組んでいます。

| 時間 | 活動内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 19:30-19:35 | 準備・環境整備 | スマホを別室に置き、必要な教材のみ机上に配置 |

| 19:35-20:00 | 第1セット(25分) | 最も軽い内容から開始(復習や読書など) |

| 20:00-20:10 | 休憩① | 首・肩のストレッチ + 白湯200ml |

| 20:10-20:35 | 第2セット(25分) | 最も重要な学習内容(新しい概念の理解など) |

| 20:35-20:45 | 休憩② | 軽い腰回し運動 + 目の休憩 |

| 20:45-21:10 | 第3セット(25分) | アウトプット中心(問題演習や要点まとめ) |

| 21:10-21:20 | 休憩③ | 深呼吸 + 翌日の学習計画確認 |

| 21:20-22:30 | 自由時間 | 完全にリラックス(入浴、読書など) |

この平日スケジュールで重要なのは、疲労度に応じて学習内容の難易度を調整することです。

仕事で疲れている日は第1セットを軽めの復習にし、調子が良い日は新しい分野にチャレンジするなど、柔軟に対応しています。

休日バージョン(9:00~12:00の3時間)

休日は脳がフレッシュな午前中を活用し、より集中度の高い学習を行います。

| 時間 | 活動内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 8:45-9:00 | ウォーミングアップ | 前日の学習内容を軽く振り返り |

| 9:00-9:25 | 第1セット(25分) | 最も難しい内容に取り組む |

| 9:25-9:35 | 休憩① | ベランダで新鮮な空気を吸う + 水分補給 |

| 9:35-10:00 | 第2セット(25分) | 第1セットの関連内容を深掘り |

| 10:00-10:10 | 休憩② | 軽食(ナッツ類)+ 全身ストレッチ |

| 10:10-10:35 | 第3セット(25分) | 実践的な演習問題に集中 |

| 10:35-10:45 | クールダウン | 学習内容の整理とノート作成 |

「25分×3セット」の成果

この「25分×3セット」の生活を3ヶ月続けた結果

- 副業で勉強していたWeb資格を取得

- 作業の進捗管理が格段に上達

- 上司から「仕事が早い」と評価され、プロジェクトリーダーに任命

自己嫌悪で悩んでいた私が、いまでは「今日はやり切った!」と毎日実感できるようになりました。

そして何より、自己肯定感が確実に上がりました。

この方法を、こんな人に試してほしいです。

- 集中が続かず、毎日自分を責めてしまう人

- リモートワーク中に気づいたら1日が終わっている人

- モチベーションが安定せず、勉強習慣が作れない人

私が試したこの「身体リセット型ポモドーロ」は、そんな人にこそピッタリです。

道具もアプリも必要ありません。

必要なのは、「25分だけやってみよう」という最初の一歩だけ。