「朝活で人生変わるよ!」って聞いても、私にとっては完全に“別世界”の話でした。

スマホ片手に寝落ちして、朝は寝癖のまま秒で家を飛び出す。

勉強しようにも眠くて頭に入らないし、だるい。

なのに「できない自分」への自己嫌悪だけはしっかり積み上がっていく。

そんなある日、職場の先輩がふとくれた言葉が、心に引っかかりました。

「朝、10分でも自分のために使えたら、けっこう気持ちいいよ」

それが、私の無謀な“朝活チャレンジ”のはじまり。

目覚ましをスヌーズ連打、歯ブラシをくわえたままぼーっと立ち尽くし、結局ソファで二度寝…。

やる気はあるのに体がついてこない。

最初は本当にボロボロでした。

でも、「このままじゃ終われない」と思い、小さな工夫を重ねてみたんです。

スマホを枕元から遠ざけ、夜の光を減らして、翌朝やることをメモして眠る。

すると、少しずつ朝が味方になってきました。

今では勉強効率が2倍に上がり、社内テストの成績も20%アップ。

なにより、「朝起きられる自分」をちょっとだけ好きになれたんです。

この記事では、夜型だった私が「朝=憂鬱」から「朝=好きかも?」に変われたプロセスを、リアルな挫折とともにお届けします。

夜型から朝型に変わったきっかけと挫折

社会人になってからの5年間、私は完全なる“夜型人間”でした。

仕事が終わると、ダラダラとテレビを見てスマホをスクロールし続け、気づけば深夜。

翌朝は、出勤時間ギリギリまでベッドから出られず、いつもバタバタで家を飛び出すのが日常でした。

そんな私にも「ちゃんと勉強したい」という気持ちはあって、平日の夜にどうにか時間を捻出しようと頑張っていました。

でも、現実は甘くありません。

夕食を終えて、ようやく21時過ぎに机に向かっても、その頃には体も頭もすでにヘトヘト。

集中しようと頑張っても、30分も経たないうちにまぶたが重くなり…

気がつけば教科書を枕に寝落ちしている——そんな日が何度もありました。

「またできなかった」「結局今日も…」と、自己嫌悪だけが積み重なっていく。

努力しているのに報われない、あの夜の孤独感は、今でも忘れられません。

転機は先輩の何気ないひと言から

夜に勉強しても集中できない——そんな日々に疲れ切っていたある日、転機が訪れました。

職場でいつものようにどんよりした顔でデスクに向かっていた私に、先輩がふと声をかけてくれたんです。

「ゆいちゃん、最近ちょっと顔色悪いけど大丈夫? 夜更かししてる?」

その言葉にハッとして、思わず「実は夜に勉強してて…でも全然うまくいかなくて」と、今の自分の状況を正直に打ち明けました。

すると先輩は、穏やかな口調でこう言いました。

「私は毎朝5時に起きて勉強してるよ。朝のほうが頭がクリアで、夜の3倍は集中できる気がするんだよね」

正直、その瞬間は「え、朝5時!? 絶対無理…」としか思えませんでした。

でも、思い返せば、今のやり方では結果も出ていないし、自分でも限界を感じていた。

先輩のその言葉は、当時の私にとって、「変わるチャンスかもしれない」と思わせてくれるきっかけになったのです。

最初の挫折

先輩の言葉に背中を押されて、私は「明日から朝活、始めてみよう」と決意しました。

「朝5時に起きれば、勉強時間が作れる。効率もきっと上がる」

そんなポジティブな気持ちだけで、準備もそこそこに、目覚ましを5時にセットして眠りについたんです。

でも、翌朝——現実は、甘くありませんでした。

アラームが鳴っても体は重く、スヌーズを繰り返すだけ。

ようやく目を開けても、体はベッドからまったく動かず…。

気がついたら、いつもの時間に慌てて飛び起きていました。

初日の朝、あっさりと挫折した私は、自己嫌悪と虚しさでいっぱいでした。

今思えば、その失敗は当然でした。

普段7時に起きていた私が、いきなり5時起きなんて無謀すぎたんです。

しかも夜のルーティンは何も変えず、就寝時間もそのまま。

23時に寝て、翌朝5時に起きようとしても、そりゃ起きられるはずがありません。

でもこの失敗が、「朝活って、ただ早起きすればいいわけじゃないんだ」と気づかせてくれました。

次こそは、自分に合ったやり方で、もう一度ちゃんと挑戦してみよう——

そう心に決めたのです。

夜型学習の限界

「夜しか時間がないから仕方ない」と思いながら、帰宅後に無理やり机に向かっていた私。

でも、どれだけ頑張っても手応えがない。

頭に入らない。眠い。進まない。

そんな違和感を抱えたままの日々が続いていた頃、ふと気になって、夜の勉強効率を自分なりに記録してみることにしました。

| 時間帯 | 学習時間 | 集中できた時間 | 効率 |

|---|---|---|---|

| 21:00-22:00 | 60分 | 約20分 | 33% |

| 22:00-23:00 | 60分 | 約15分 | 25% |

表を見て愕然としました。

一見1時間勉強しているつもりでも、実際に集中できていたのはその半分以下。

それなのに、勉強できた“気になっている”自分がいて、そのギャップに軽くショックを受けました。

調べてみると、これは私だけの問題じゃないようです。

人間の脳は、1日を通して疲労が蓄積していきます。

特に夜は、集中力・記憶力・判断力が著しく低下する時間帯。

つまり、夜に学習しても効率が悪くなるのは、脳の仕組みとして当たり前だったんです。

私が夜に感じていたあの「何度読んでも頭に入らない」「集中力がもたない」感覚。

それは、努力不足ではなく、時間帯のミスマッチが原因だったのかもしれません。

この事実を知ったとき、私ははじめて「本気で朝に賭けてみよう」と思いました。

「どうせ私には無理」と思っていた朝活だけど、夜に頑張って空回りするくらいなら——

少しでも可能性があるほうに、もう一度チャレンジしてみよう。

そう、気持ちが前を向いた瞬間でした。

朝活を始める前に知っておきたい課題

「朝活したいけど、自分は夜型だから無理かも…」

そんなふうに感じている方、多いのではないでしょうか。

かつての私もまさにそのひとりでした。

毎晩のようにスマホやテレビに引っ張られて夜更かしし、翌朝は寝不足でグダグダ。

そんな生活を何年も続けてきたからこそ、「朝型に切り替えるなんて無理でしょ」と思い込んでいました。

でも実は、“夜型”であることそのものが悪いのではありません。

夜型には夜型なりの特徴と、陥りやすい落とし穴があるだけなんです。

それをきちんと理解し、対策すれば、少しずつでも朝活を自分のものにすることは可能だと、私は体験から実感しました。

夜型人間が直面しがちな4つの学習の壁

私自身が夜型生活のなかで感じていたのは、こんな問題でした。

-

22時を過ぎると集中力が続かない

→ せっかく机に向かっても、30分持たない。 -

時間を確保しても記憶に残らない

→ 翌朝には「昨日、何を勉強したっけ…?」と白紙状態。 -

疲労感が強く、学習の質が下がる

→ 仕事終わりの疲れた脳では、効率がまるで違う。 -

夜更かしのせいで翌朝がつらい

→ 勉強した翌日ほどパフォーマンスが落ちる悪循環。

こうした夜型特有の「時間はあるけど成果が出にくい」構造が、何よりのストレスでした。

努力してるのに、結果がついてこない。

そのくせ、罪悪感や焦りだけが募っていく——あの感覚、本当に苦しかったです。

夜型であること自体は「個性」です。

でも、朝の時間の使い方を少しずつ変えていくことで、そんな負のループから抜け出す道は確実にあります。

次のセクションでは、夜型人間が朝活に挑戦する際にぶつかりがちな「3つの壁」と、私がそれをどう乗り越えたのかをお話ししていきます。

最初にぶつかる「3つの壁」

夜型から朝型に切り替えるって、簡単なことではありません。

私も実際にやってみて、何度も挫折しました。

「やる気はあるのに、体が動かない」

「早く寝たつもりでも眠れない」

「平日頑張っても、週末で全部リズム崩れる」

ここでは、私が朝活チャレンジの中で特に苦しんだ“3つの壁”をご紹介します。

| 課題 | 具体的な症状 | 私の体験例 |

|---|---|---|

| 生体リズムの急激な変化 | 早起きしても頭がぼーっとする、集中できない | 最初の1週間は5時に起きても午前中は思考力が半分程度だった |

| 睡眠の質の低下 | 早く寝ようとしても眠れない、浅い眠りが続く | 23時に布団に入っても2時間近く寝付けない日が続いた |

| 社会的制約 | 職場の飲み会や残業で早寝が困難 | 週2-3回の残業で就寝時間が不規則になり、リズムが崩れた |

生体リズムの急激な変化

夜型の体がいきなり朝型に変わることはありません。

最初の1週間、私は頑張って5時に起きても、午前中はずっと思考力がぼんやり。

目は開いてるけど、脳は寝てる。

勉強しようとしても文字が全然頭に入らない。

まるで、重たい霧の中にいるような感覚でした。

睡眠の質の低下

「早起きするなら早く寝なきゃ」と思っても、布団に入っても目が冴えてしまう。

私は23時に布団に入っても、2時間くらいスマホも見ずに寝返りを打つだけの日が続きました。

結果、寝不足で起きる→余計に朝がつらくなる、の悪循環に。

実はこれ、「体内時計がまだ夜型に合わせて動いてる」証拠なんですよね。

無理に変えようとするほど、リズムが乱れてしまう。

社会的制約

理想の朝型生活に近づこうとしても、現実はなかなかそう簡単じゃありません。

- 職場での急な残業

- 飲み会

- 友人との付き合い

早く寝たくても寝られない日があるのが普通です。

私も週に2〜3回は帰宅が遅くなり、リズムが崩れて「せっかく朝活続いてたのに…」と落ち込んでいました。

これらの壁にぶつかっても大丈夫。

むしろ、多くの人が通る道なんです。

次のセクションでは、こうした壁をどう乗り越えていったのか——

「夜型人間だったからこそ感じた、朝活の意外なメリット」についてお伝えします。

夜型人間だからこそ得られる朝活のメリット

「朝活って、もともと朝型の人がやるものでしょ?」

私もそう思っていました。

でも実は夜型の人こそ、朝活の効果をダイレクトに実感できるんです。

なぜなら、それまでの生活習慣とのギャップが大きいぶん、改善の幅も大きいから。

私自身も、夜型だったころの学習時間は平日で平均1時間。

しかも集中力は持たず、「勉強した」というより「頑張ろうとしただけ」の時間が多かったです。

ところが朝活を始めてからは、学習時間が2時間に増えただけでなく、その“質”も大きく変わりました。

朝活で感じた、学習効果の劇的な変化

-

記憶の定着率がUP

→ 同じ単語を覚えるのにも、夜の3回より朝の1回のほうが頭に残る。 -

集中力が持続する

→ 朝の1時間は、夜の1時間とはまったく別物。ノイズが少なく、脳がスッと集中状態に入る。 -

気分が前向きになる

→ 朝に「やるべきことが終わっている」状態は、想像以上に心を軽くしてくれる。

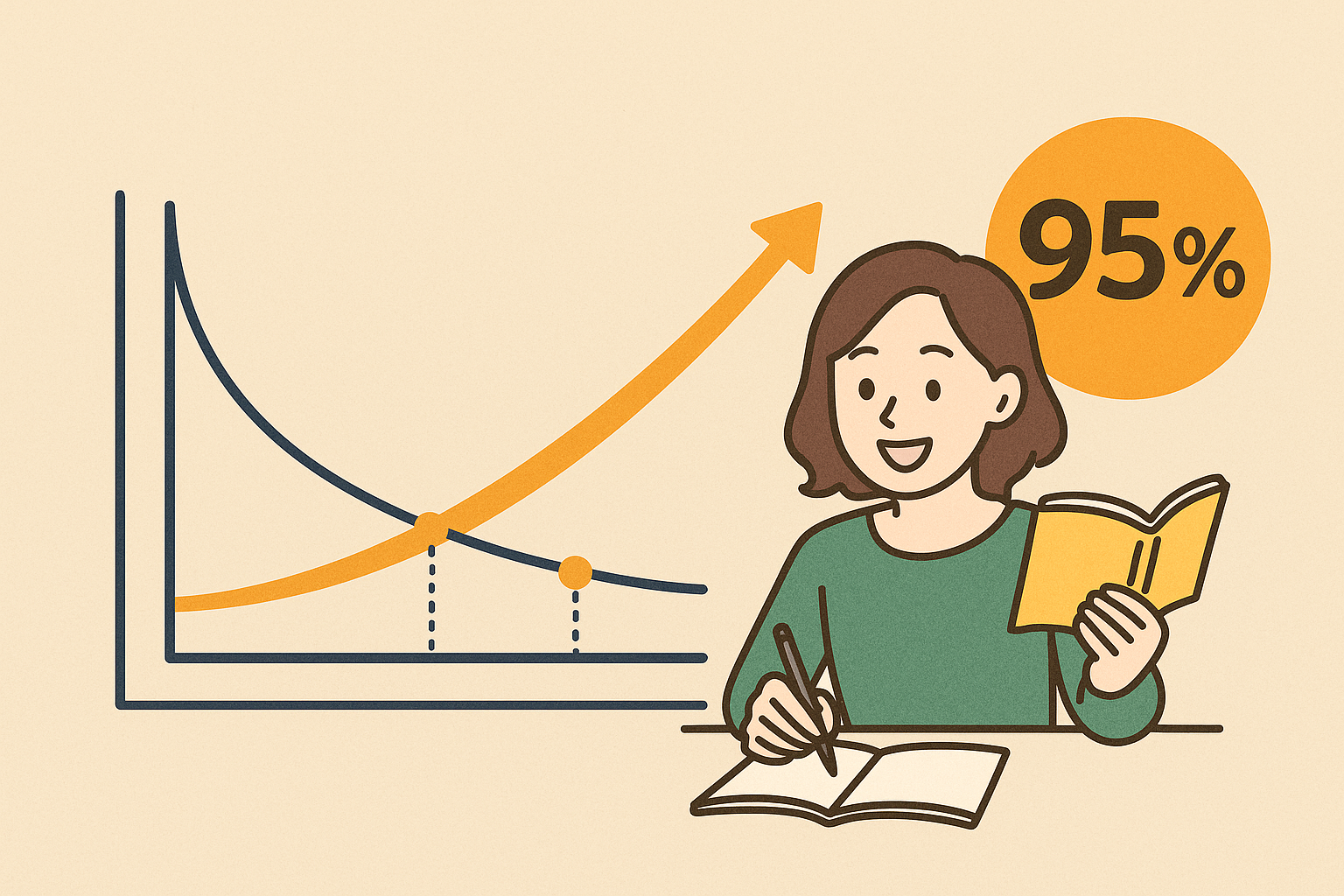

実際に感じた成果と自信

特に大きな変化を感じたのは、朝活を始めて3ヶ月後。

社内のスキルテストで、前年よりも20%も成績がアップしたんです。

しかもそれは「ガムシャラに時間を増やした結果」ではなく、質の高い時間を朝に移しただけ。

今までの努力がようやく報われた気がして、本当に嬉しかったのを覚えています。

「夜型だから…」とあきらめかけていた私が、朝活に切り替えることでここまで変われたのは、自分の体質や生活パターンをちゃんと理解して、それに合った方法を選べたからだと思っています。

次は、私が実際に行った「無理なく朝型に変えるための7ステップ」をご紹介します。

勢いではなく、コツコツと体を慣らしていく方法なら、あなたにもきっとできます。

ムリなく朝型に変えるための7つのステップ

朝活を始めるとき、私が最初にやってしまった失敗——

それは「明日から5時に起きる!」と、いきなり理想を目指したことでした。

その結果はもちろん、挫折。

そこで私は、認知行動療法で使われる「段階的暴露法」の考え方を応用して、「少しずつ体を朝型に慣らす」という作戦に切り替えました。

ここでは、実際に私が取り組んで効果があった7つのステップをご紹介します。

ステップ1:自分の睡眠パターンを1週間記録する

最初にやったのは、「自分の睡眠パターンを記録すること」でした。

専用アプリを使って、寝た時間・起きた時間・寝付きの良さなどを1週間チェック。

すると、私の生活は意外とバラバラだと判明。

- 平日:夜1時就寝、朝8時起床

- 休日:夜2時就寝、朝10時起床

これでは朝に強くなれるはずがないと納得しました。

- 実際の就寝・起床時間

- トータル睡眠時間

- 起床時の疲労度(5段階)

- 前日のカフェイン摂取タイミング

ステップ2:15分ずつ起床時間を早める

次にやったのは、「いきなりの早起き禁止」。

目標は朝6時起きでしたが、週ごとに15分ずつ起床時間を早める計画を立てました。

| 週 | 起床時間 | 就寝時間 | 調整のポイント |

|---|---|---|---|

| 1週目 | 7:45 | 0:45 | 現在から15分だけ早く |

| 2週目 | 7:30 | 0:30 | 体が慣れてから次へ |

| 3週目 | 7:15 | 0:15 | 睡眠時間は確保 |

| 4週目 | 7:00 | 0:00 | 中間目標達成 |

ステップ3:起きたらすぐ「光」でリセット

朝は、光が最高の目覚ましになります。

起床後すぐにカーテンを開けて日光を浴びるだけで、脳が「朝だ!」と認識します。

私はさらに、光療法用ライト(10,000ルクス)を15分使い、体内時計を整える手助けにしました。

ステップ4:夜の環境づくりで自然な眠気を演出

実は、朝活の鍵は「夜」にあります。

私が効果を実感した夜の工夫はこちらです。

-

スマホにブルーライトカットフィルターを設定

-

就寝2時間前から部屋の照明を暗めに

-

室温は18〜20度に保つ

-

寝る前は5分の軽いストレッチでリラックス

-

午後3時以降のカフェイン禁止

ステップ5:朝に楽しみを用意する

「早起き=イヤなこと」になっていた私。

でも、朝にちょっとしたご褒美タイムを入れることでモチベーションが変わりました。

たとえば——

- 香りのいいコーヒーをゆっくり淹れる

- 好きな音楽をBGMに読書

- 朝日を浴びながら朝の散歩

ステップ6:週末も起きる時間を大きくズラさない

週末の寝坊は、体内時計にとっては「時差ボケ」のようなもの。

私は最初、土日にたっぷり寝て「回復!」と思ってましたが、それが月曜の朝を地獄にしていたんです。

週末でも起床時間は平日+1時間以内にすると、朝活のリズムは安定しました。

ステップ7:失敗してもリズムを戻す柔軟性が大事

人間ですから、うまくいかない日もあります。

だから私は、こう決めました。

「3日坊主でも大丈夫。4日目に戻れば、それで成功。」

挫折したときは、前の週の起床時間に戻してリセット。

無理せず、でも諦めず。

これが習慣化につながりました。

この7ステップを2ヶ月かけて続けた結果、朝6時に自然と目が覚めるようになり、朝の学習時間も習慣に。

朝型生活は、「気合い」や「根性」ではなく、「工夫」と「仕組み」で作るものだと、私は心から実感しています。

朝の学習ルーティンができるまで

「朝活すれば、効率も上がって人生が変わる!」

そう信じて始めた朝活でしたが、現実は想像以上に手強くて——

最初の2週間は、失敗の連続でした。

理想と現実のギャップにボロボロ

「よし、明日から朝5時に起きて、2時間勉強する!」

当初の私は、そんな“完璧な理想”を掲げてスタートしました。

でも現実は……

- アラームが鳴る→スヌーズ10回→結局7時起床

- 無理やり起きても、眠気が勝って机の前でうつらうつら

- 夜更かし癖はそのままで、睡眠時間は減る一方

- 「平日頑張ったし」と週末にまとめ勉強→疲れて翌週また崩れる

理論では「朝はゴールデンタイム」と知っていても、体も心もまったくついてこない。

この時期の私は、まるで朝活という“理想像”に振り回されているだけでした。

習慣化の鍵

気づいたのは、「早起きする意志」ではなく、「起きたら自然に動ける環境」が大事だということ。

私がやったことはシンプルでした。

- 前夜のうちに翌朝やる勉強内容と教材を机に準備

- 起きたらまず白湯→ストレッチ→机へ、のルーティン固定

- カーテンを少し開けて寝て、朝日で自然に目覚める

- 毎日の学習記録ノートをつけて、体調や集中度を数値化

このノートが特に効果的で、「曇りの日は集中力が下がる」「前夜23時を過ぎると翌朝の効率が落ちる」といった、自分のパターンが見えてきました。

「朝の学習って、こんなに気持ちよくできるんだ」

そう思えたのは、この“習慣化の仕組み”が整ってからでした。

朝活は、「頑張る」よりも「整える」ことが何より大切。

そのことを身をもって実感した期間でもありました。

朝活で勉強効率が2倍に?

朝活を本格的に始めて、約3ヶ月が経った頃。

私は「なんか最近、学習がはかどるな」と感じるようになりました。

でもそれは、気のせいじゃなかったんです。

朝の脳はゴールデンタイム

調べてみると、朝の時間が学習に向いているのには明確な科学的理由がありました。

- 起床直後の脳は、前日の情報処理がリセットされた「まっさらな状態」

- 余計な判断や感情に左右されにくく、集中力・記憶力・思考力が高まる

- 「覚醒ホルモン」と呼ばれるコルチゾールの分泌がピークで、脳が活性化しやすい

つまり、朝の学習は“脳が一番よく働く時間帯”に合わせることそのものが、最大の効率化なんです。

学習パフォーマンスの変化

私は朝活前と朝活開始3ヶ月後の学習データを、簡単に数値で記録していました。

| 測定項目 | 朝活開始前(夜間学習) | 朝活3ヶ月後 | 改善率 |

|---|---|---|---|

| 暗記語彙数(1時間) | 約15語 | 約32語 | +213% |

| 集中持続時間 | 約25分 | 約50分 | +200% |

| 翌日の記憶定着率 | 約60% | 約85% | +142% |

| 学習後の疲労度(10段階) | 7 | 3 | -57% |

特に印象的だったのは、“疲れにくさ”の変化。

夜は30分勉強するとどっと疲れていたのに、朝は1時間集中しても「まだいけるかも」と感じられるほど、体も心も軽かったんです。

朝活で実感した3つの具体的変化

数値だけでは語れない、日常での変化もありました。

1. 「理解力・記憶力」が明らかに違う

夜は何度読んでもピンとこなかった内容が、朝に読むとすっと頭に入ってくる。

特に論理的な内容や複雑な構造を持つものほど、朝のほうが圧倒的に理解が早かったです。

2. 「継続力」がアップした

夜は「今日は疲れたし明日でいいか」が口ぐせでしたが、朝活は一度ルーティンになると、むしろやらないと落ち着かない感覚に。

「やる気があるから続く」のではなく、「習慣になったから続く」状態へ変化しました。

3. 「1日全体の生産性」が底上げされた

朝にやるべきことが終わっているだけで、「もうやった感」「余裕感」が1日中続く。

その結果、仕事のパフォーマンスまで自然と上がり、月の残業時間も15時間近く減りました。

朝の時間を制することは、単に“早起きできた自分すごい”ではなく、「脳のゴールデンタイムを味方にして、効率よく生きる」ことに直結していました。

これが、私が朝活をやめられなくなった一番の理由です。